সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সময় বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী আরও সামরিকীকরণে পরিণত হয়। এই ধারার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগ। আজও, পুলিশ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে প্রণীত ১৮৬১ সালের আইন অনুসারে কাজ করে। ব্রিটিশরা পুলিশ বাহিনীকে একটি কেন্দ্রীভূত, সশস্ত্র, আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নকশা করেছিল, যা উত্তর আয়ারল্যান্ডের “রয়েল আইরিশ কনস্টেবুলারি”-এর আদলে তৈরি হয়েছিল। পুলিশের জন্মই ছিল দমন-পীড়নের মাধ্যমে, নাগরিকদের সুরক্ষায় নয় বরং তাদের নিয়ন্ত্রণে।

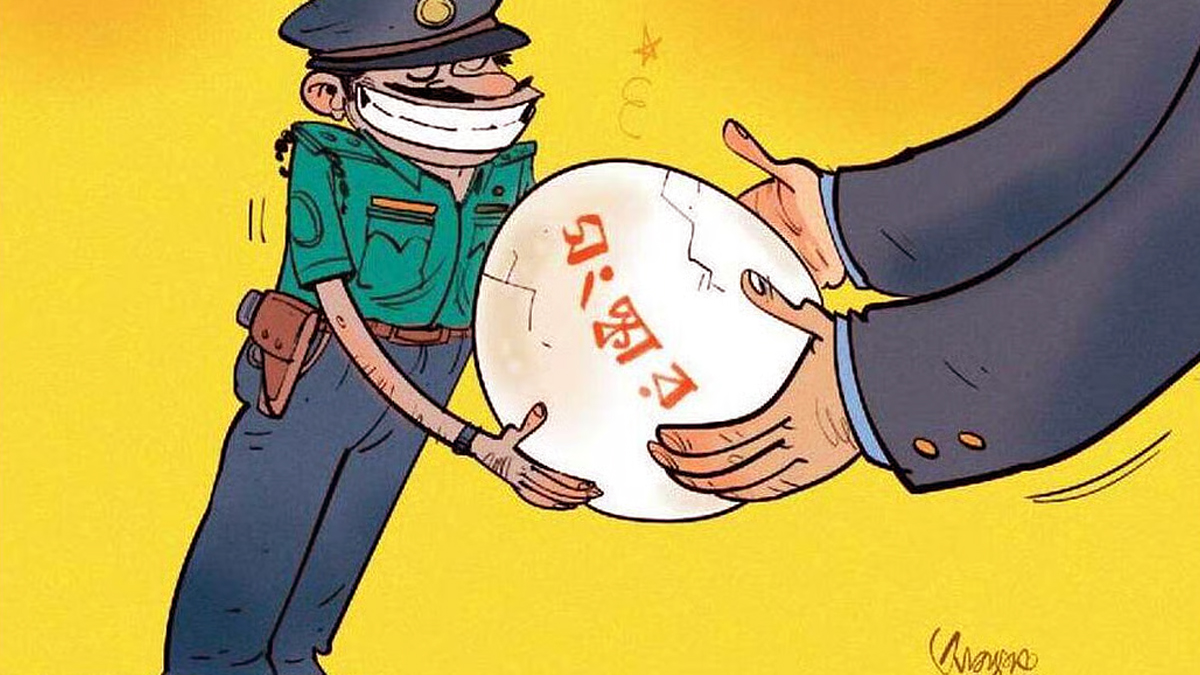

ক্ষমতাচ্যুত হাসিনা প্রশাসন পুলিশকে জনগণের সেবক হিসেবে নয় বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। জুলাইয়ের বিদ্রোহ তাদের ভয়াবহ দমন-পীড়নকে উন্মোচিত করে: নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, সাবমেশিনগান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছিল। শত শত তরুণ প্রাণ হারিয়েছিলেন, একটি প্রজন্ম ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, পতনশীল সরকারের সাথে জড়িত ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের দলবল নিয়ে পালিয়ে যান।

অস্ত্রের পাহাড়, রক্তের নদী

১০ আগস্ট দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহের আগের বছরগুলিতে, পুলিশ কীভাবে বিপুল পরিমাণে প্রাণঘাতী অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সাবমেশিনগান এবং আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেলগুলিতে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যয় অ-প্রাণঘাতী সরঞ্জামের তুলনায় সাত গুণ বেশি ছিল।

জুলাইয়ের বিদ্রোহের সময়, নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি চালানো হয়েছিল। এই গণহত্যা অসংখ্য তরুণ জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, যা জাতিকে আবারও মনে করিয়ে দেয় যে পুলিশ একটি জবরদস্তিমূলক যন্ত্র, কোনও পরিষেবা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়।

সমাজে প্রোথিত পুলিশিং

তবে ইতিহাস বিকল্প কিছু প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে গুড ফ্রাইডে চুক্তির পর গঠিত উত্তর আয়ারল্যান্ডে, পুরাতন মডেলের জন্মস্থান, প্যাটেন কমিশন, পুলিশিং ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে। এটি কর্তৃত্বকে বিকেন্দ্রীভূত করে, পুলিশিং বোর্ডের মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে মূলে রাখে।

ব্রিটেনে কোনও জাতীয় পুলিশ পরিষেবা নেই। পরিবর্তে, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনারদের দ্বারা ৪৩টি আঞ্চলিক পুলিশ বাহিনী তত্ত্বাবধান করা হয়। তারা বাজেট এবং নিয়োগও নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণেই পুলিশ বাহিনীর বৈধতা কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে নয়, জনসাধারণের সম্মতি থেকে আসে।

জাপানে, শিশুরা পুলিশকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তাদের উপর বিশ্বাস করে। ডেনমার্ক, জার্মানি এবং কানাডায়, পুলিশ অফিসারদের নাগরিকদের অংশীদার হিসাবে দেখা হয়, শাস্তির চেয়ে প্রতিরোধের উপর জোর দেওয়া হয়। ফিনল্যান্ডে, জরিপগুলি পুলিশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান দেয়।

আমাদের দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি, শ্রীলঙ্কায়, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় একটি স্বাধীন জাতীয় পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কমিশন নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছিল যাতে বাহিনীকে রাজনৈতিক দখল থেকে রক্ষা করা যায়।

ভারতে, ২০০৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রকাশ সিংহের রায় রাজ্য-স্তরের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ, নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং তদন্তমূলক কার্যাবলী পৃথকীকরণকে বাধ্যতামূলক করেছিল। বেশিরভাগ রাজ্য কেবল আংশিকভাবে মেনে চলে। এর অর্থ হল রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ছাড়া সংস্কারগুলি ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধোত্তর সিয়েরা লিওন তার পুলিশ বাহিনীকে ব্যাপকভাবে পুনর্গঠন করে, একটি স্বাধীন পুলিশ অভিযোগ বোর্ড তৈরি করে এবং “স্থানীয় চাহিদা পুলিশিং” চালু করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০১৪ সালে ফার্গুসনে মাইকেল ব্রাউনের হত্যার পর, রাষ্ট্রপতি ওবামার একবিংশ শতাব্দীর পুলিশিং-এর টাস্ক ফোর্স বডি ক্যামেরা, সম্প্রদায়ের তদারকি এবং সামরিকীকরণের সুপারিশ করে। তবুও সংস্কারগুলি অসম ছিল, পুলিশ ইউনিয়নগুলি দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

প্রসাধনী সংস্কার

২০২৪ সালের অক্টোবরে অন্তর্বর্তী সরকার একটি পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদের সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল বাধ্যতামূলক বডি ক্যামেরা, বিনা পরোয়ানায় তল্লাশির বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা, জিজ্ঞাসাবাদে সংস্কার এবং স্বচ্ছ নিয়োগ। তবুও স্পষ্টতই, জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন পুলিশ সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করেনি।

মূল প্রশ্নটি কেবল দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে নয়, বরং পুলিশিংয়ের নীতিমালা কীভাবে রূপান্তরিত করা যায় তা নিয়ে। প্রকৃত সংস্কারের জন্য পুলিশকে জনগণের জন্য নিবেদিত একটি গণতান্ত্রিক, সেবা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কাগজপত্র সংস্কারের মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। প্রকৃত রূপান্তর বিকেন্দ্রীকরণের দাবি করে – সম্প্রদায়ের কাছে কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতা আনা। বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসন ছাড়া, সংস্কারগুলি প্রসাধনী এবং সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে জিম্মি থাকে। কয়েক দশকের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রতিষ্ঠানটিকে ভেতর থেকে ফাঁকা করে দিয়েছে।

কাঠামোগত পরিবর্তন

পুলিশকে সত্যিকারের সিভিল সার্ভিসে রূপান্তর করার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ বা আধুনিক সরঞ্জামের চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন। এর জন্য কমপক্ষে চারটি কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য: প্রথমত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন; দ্বিতীয়ত, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সহ ঔপনিবেশিক যুগের আইন বাতিল করা অপরিহার্য। এগুলিকে অধিকার-ভিত্তিক আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে; তৃতীয়ত, মানসিকতার পরিবর্তন – প্রতিপক্ষ থেকে অংশীদারে, যেখানে পুলিশ এবং নাগরিকরা দায়িত্ব ভাগ করে নেয়; চতুর্থত, বিকেন্দ্রীকরণ – ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকারের অধীনে পুলিশিং স্থাপনের একটি রোডম্যাপ, যাতে কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতা জনগণের হাতে থাকে তা নিশ্চিত করা যায়।

যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যুক্তি দেন যে একটি স্বাধীন কমিশনের অর্থ “কোন নিয়ন্ত্রণ নেই”, তখন সমস্যার গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একক মন্ত্রণালয়ের হাতে নয় বরং জনগণের হাতে থাকা উচিত, গণতান্ত্রিক, সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। একটি কেন্দ্রীভূত সংস্থা সহজেই সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা বন্দী হয়, যেখানে সম্প্রদায়ের মধ্যে নিহিত একটি বিকেন্দ্রীভূত নাগরিক পরিষেবা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক বেশি প্রতিরোধী।

পুলিশ হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে দৃশ্যমান মুখ। বাংলাদেশে, সেই মুখ দীর্ঘদিন ধরেই সেবার মাধ্যমে বিশ্বাসের পরিবর্তে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভয়ের জন্ম দিয়েছে। ভয়ের এই সংস্কৃতি ভেঙে ফেলতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, পুলিশিংকে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে—কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ হিসেবে নয় বরং নাগরিক সেবা হিসেবে।

এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করুন যেখানে স্কুলছাত্রীরা পুলিশ অফিসারদের আস্থার সাথে স্বাগত জানাবে, ভয়ের সাথে নয়। সেদিন, পুলিশ সত্যিই একটি নাগরিক সেবায় রূপান্তরিত হবে।