অর্থনীতিবিদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর থেকে সংস্কার সম্পর্কে গত ৫৪ বছরে যতটা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বলা হয়েছে।

“তবুও এখনও স্পষ্ট নয় যে এই সংস্কার কোথায় এবং কীভাবে করা হবে,” তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

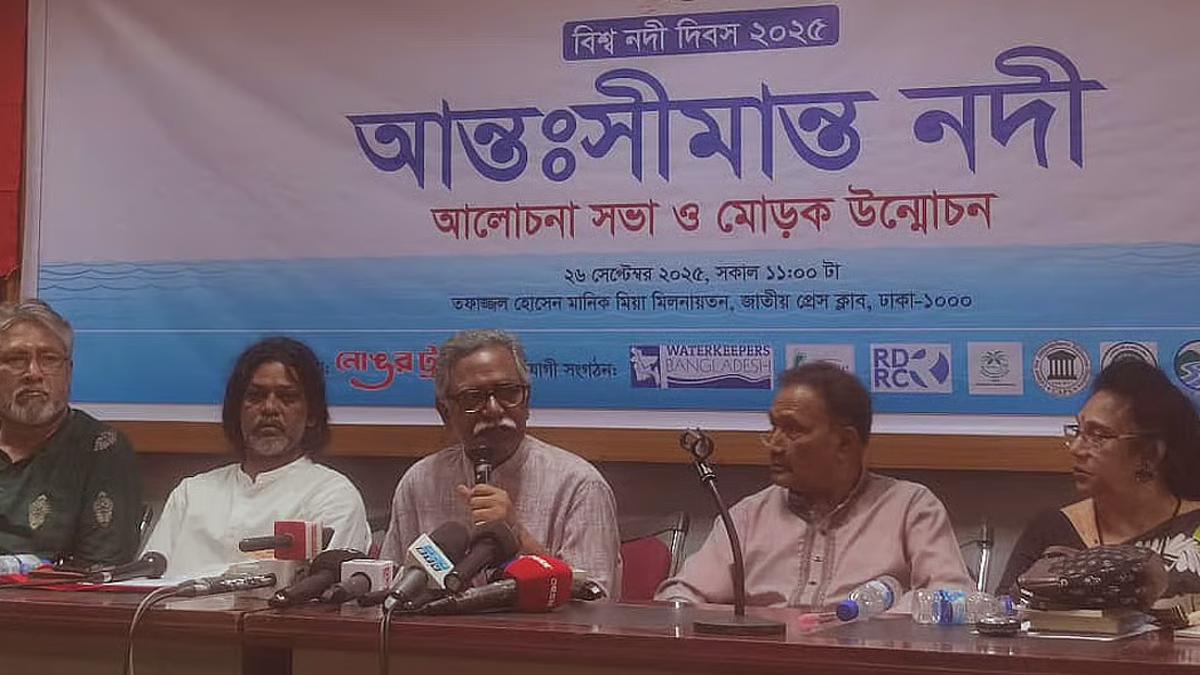

শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এই মন্তব্য করেন।

বিশেষ সংখ্যা “আন্তোসীমন্ত নদী এবং নদী ও নদী সংস্কৃতি” (আন্তঃসীমান্ত নদী ও নদী সংস্কৃতি) এর মোড়ক উন্মোচন এবং পরবর্তী আলোচনা উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি নোঙ্গর ট্রাস্ট সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানটি ওয়াটারকিপার বাংলাদেশ, রিভারাইন পিপল, রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি), সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক পলিউশন স্টাডিজ (সিএপিএস), তুরাগ নদী সুরক্ষা কমিটি এবং নদী সুরক্ষা জোট দ্বারা সমর্থিত ছিল।

সংস্কার উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, “কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার হবে বা কোন পদ্ধতিতে হবে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত, আমরা সংস্কারের বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট আলোচনা দেখেছি। এর বাইরে, আমরা অন্যান্য বিষয়ে কোনও প্রকৃত উদ্যোগ দেখিনি। নদী সম্পর্কিত কোনও সংস্কার কমিশন মোটেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও নদীগুলি আমাদের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য – এগুলি ছাড়া, আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”

আন্তঃসীমান্ত নদীর সরকারি সংখ্যা ৫৪ হলেও, তার মাঠ গবেষণায় বাস্তবে ২১৫টি নদী চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে, তিনি ৪০টি নদী খুঁজে পেয়েছেন যা হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবাহিত হয়, অথবা ভারত থেকে বাংলাদেশে এবং তারপর ভারতে ফিরে আসে।

অর্থনীতিবিদ সরকারকে নদী সম্পর্কে কোনও অর্থবহ উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছেন।

“সরকারের জন্য একটি সহজ কাজ,” তিনি বলেন, “১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপথ কনভেনশন অনুমোদনের জন্য যারা নদী সমস্যা নিয়ে কাজ করেন তাদের জড়িত করা হত। কিন্তু সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, যদিও ভারত কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি, তবুও বাংলাদেশের তা করা উচিত।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মতে, ভারত কখনোই জল বণ্টন নিয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চায় না এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশের খুব কমই লাভ হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সাফল্য কেবল আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

অতএব, তিনি যুক্তি দেন, আন্তঃসীমান্ত জলের ন্যায্য অংশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে বিকল্প কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে এর প্রতিকূল প্রভাব মূলত ভারতের নিজস্ব জনগণই অনুভব করছে।

আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয় যে কোন ক্ষেত্রে সংস্কার হবে, বা কোন পদ্ধতিতে। শুধুমাত্র সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত সংস্কারের বিষয়ে আমরা কিছু নির্দিষ্ট আলোচনা দেখেছি।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

“ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলার বিরোধিতা করেছেন,” তিনি উল্লেখ করেন। “এখন ভারতের মধ্যেই স্বর উত্থাপিত হচ্ছে, ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলার আহ্বান জানানো হচ্ছে।”

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ভারতের অভ্যন্তরে বাঁধ বিরোধী কর্মীদের সাথে সংহতি এবং যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং এই ধরনের জোটের মাধ্যমে ভারতের শাসক শ্রেণীর উপর চাপ সৃষ্টি করার সুপারিশ করেছেন।

নদীভাঙনের ৩টি কারণ

অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশে নদীভাঙনের তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো: নদীর উপর ভারতীয় আগ্রাসন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নদী-ধ্বংসকারী উন্নয়ন প্রকল্প এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক দখল ও দূষণ।

“জলবায়ু পরিবর্তন না হলেও,” তিনি জোর দিয়ে বলেন, “শক্তিশালীদের স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা আমাদের নদীগুলিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।”

জাতীয় নদী দিবস এবং নদী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আহ্বান

নোঙ্গরের পক্ষে চেয়ারম্যান সুমন শামস নদী সুরক্ষার জন্য একটি ধারণাপত্র এবং প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

তিনি ২৩শে মেকে জাতীয় নদী দিবস ঘোষণা এবং নদী সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

এই ধরনের মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সুমন শামস বলেন, সমন্বয়ের অভাব কাটিয়ে ওঠা, দখল ও দূষণ রোধ করা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক জল-বণ্টন চুক্তি মোকাবেলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪০টি নদী ভারতের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে

নদী গবেষক মাহবুব সিদ্দিকী মন্তব্য করেছেন যে জল বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারত নৈতিকভাবে অটল নয়।

তিনি দাবি করেন যে, আন্তঃসীমান্ত নদীর সরকারি সংখ্যা ৫৪টি হলেও, বাস্তবে তার মাঠ গবেষণায় ২১৫টি নদী চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনি ৪০টি নদী খুঁজে পেয়েছেন যা হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবাহিত হয়, অথবা ভারত থেকে বাংলাদেশে এবং তারপর ভারতে ফিরে আসে।

“এই ৪০টি নদীর বিষয়টি উত্থাপন করে বাংলাদেশ ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে,” তিনি পরামর্শ দেন। “তবে, নদীগুলির উপর কোনও ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা উচিত নয়, কারণ এটি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের জন্য একটি নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করবে।”

পরিবেশকর্মী এবং মানবাধিকার কর্মী শরীফ জামিল বলেন, “যখন ভাগ করা নদীর কথা আসে, তখন অংশীদার দেশগুলির সাথে আলোচনার মাধ্যমেই যেকোনো হস্তক্ষেপ করা উচিত। সভ্যতার দৃষ্টিতেসমাজ, আলোচনা ছাড়া কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।”

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আলোচনায় যোগ দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া বলেন, “আমাদের প্রাথমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নদীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা। বিশেষ করে, আমরা জানি না পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবনে কত নদী আছে। এটি একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।”

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) যুগ্ম পরিচালক শর্মিলা খানম পর্যবেক্ষণ করেছেন যে নীতিমালা অনুসারে নদীতে ২.৫ মিটার নাব্যতা প্রয়োজন, বাস্তবে বেশিরভাগ বাংলাদেশের নদীতে এক মিটারেরও কম রয়েছে।

তিনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকল খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নদী গবেষক ও লেখক আইরিন সুলতানা, অধ্যাপক কামারুজ্জামান মজুমদার, নদী ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার নাজির আহমেদ, হাওর অঞ্চলের কর্মী জাকিয়া শিশির এবং রিভারাইন পিপলসের সাধারণ সম্পাদক শেখ রোকন প্রমুখ।