স্বাধীনতার পর থেকে গত প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু এই সাফল্যের বিপরীতে একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হল বৈষম্য। সম্পদ, আয়, সুযোগ এবং ক্ষমতার ঘনত্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা সামাজিক ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি, যদি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, ন্যায়বিচার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত না করা হয় তবে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। গণঅভ্যুত্থান একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এনেছে – উন্নয়ন কার জন্য? কে সিদ্ধান্ত নেবে এবং কে এর সুফল পাবে? এই গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের সাথেও জড়িত।

শুধু আয় নয়, বৈষম্যের মাত্রা অনেক বিস্তৃত

বাংলাদেশে বৈষম্যের আলোচনা প্রায়শই আয় বৈষম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবে বৈষম্য অনেক গভীর এবং বহুমাত্রিক। সমাজের প্রতিটি স্তরে বৈষম্য বিদ্যমান, যার মধ্যে প্রবেশাধিকার, মালিকানা, সুযোগ, কণ্ঠস্বর এবং মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত।

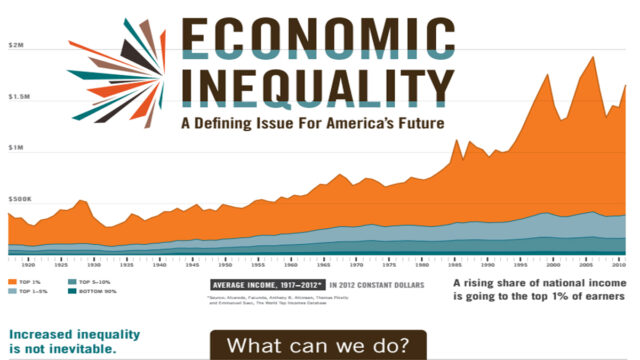

গিনি সহগ দ্বারা পরিমাপ করা আয় বৈষম্য সূচক ০.৪৯ ছাড়িয়ে গেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ। এই পরিসংখ্যানটি প্রতিফলিত করে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধা জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে কেন্দ্রীভূত। সম্পদ বৈষম্য আরও গভীর; জমি, আবাসন এবং আর্থিক সম্পদের মালিকানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য সমাজকে আরও বিভক্ত করেছে। সরকারি স্কুল এবং হাসপাতালের মান হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ধনী ব্যক্তিরা বেসরকারি পরিষেবা বেছে নেয়, অন্যদিকে দরিদ্ররা নিম্নমানের পরিষেবার সাথে আটকে থাকে।

লিঙ্গ, জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈষম্য এখনও গভীর। মহিলা কর্মীরা অনিরাপদ পরিবেশে কম মজুরিতে কাজ করে; আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিককরণের শিকার হয়। কণ্ঠস্বরের বৈষম্য সবচেয়ে সূক্ষ্ম কিন্তু বিপজ্জনক। নাগরিক সমাজ, শ্রমিক এবং যুবকদের কণ্ঠস্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মূলত অনুপস্থিত।

কাঠামোগত বৈষম্যের অর্থনৈতিক শিকড়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এমন যে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈষম্য পুনরুত্পাদন করে। রাজস্ব নীতি, শিল্প নীতি, আর্থিক খাত এবং শ্রমবাজার সহ সকল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং দুর্নীতি বৈষম্যকে স্থায়ী করে তুলেছে। রাজস্ব কাঠামো বৈষম্যের একটি প্রধান উৎস। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আসে পরোক্ষ কর থেকে, যা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বেশি চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন কর ছাড় পায় এবং রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক ফাঁকি ব্যবহার করে কর ফাঁকি দেয়। ফলস্বরূপ, রাজস্ব ব্যবস্থার ন্যায্যতা ভেঙে পড়ে।

শিল্প নীতি এবং বিনিয়োগ কাঠামোতেও একই প্রবণতা বিদ্যমান। রাষ্ট্র ধনী পুঁজিপতি এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা, কর ছাড় এবং ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পেতে পারে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগে অকার্যকর ঋণ, ব্যাংক কেলেঙ্কারি এবং অব্যবস্থাপনা ধনীদের সম্পদ রক্ষা করেছে এবং সাধারণ আমানতকারীদের আস্থা নষ্ট করেছে। ব্যাংকিং খাত কার্যকরভাবে নীতিনির্ধারক এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থ রক্ষার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

এদিকে, শিক্ষা এবং শ্রমবাজারের দুর্বলতা দরিদ্রদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অভাবের কারণে তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না; শ্রমবাজারে তাদের মূল্য সর্বনিম্ন স্তরে রয়ে গেছে। এই বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত।

কাঠামোগত বৈষম্যের রাজনৈতিক শিকড়

অর্থনৈতিক বৈষম্যের পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক বৈষম্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সম্পদ বণ্টন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, যার ফলে অর্থনীতি একচেটিয়া এবং অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্বজনপ্রীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। বাজেট বরাদ্দ, সরকারি ক্রয়, ব্যাংক ঋণ বিতরণ এবং এমনকি সরকারি চাকরিতে রাজনৈতিক পরিচয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতা ভেঙে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি ছোট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই বৈষম্যকে স্থায়ী করে তুলেছে। সংসদ, স্থানীয় সরকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি কার্যকর নয়; বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রগুলির অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, দুর্নীতি এবং শাসন ব্যর্থতা বৈষম্যের কাঠামোগত ইঞ্জিন হয়ে উঠেছে। সরকারি চুক্তি, বৃহৎ প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ এবং ব্যবসায়িক লাইসেন্স প্রায়শই রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়া বাজার প্রতিযোগিতা ব্যাহত করে, নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ হ্রাস করে এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ জমা করে।

এছাড়াও রাষ্ট্রের রাজনৈতিকীকরণ এবং নাগরিক সমাজের সংকোচনের ফলে বৈষম্যের রাজনৈতিক শিকড় আরও গভীর হয়েছে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং গণমাধ্যম দলীয় প্রভাবের অধীনে আসার ফলে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা ভেঙে পড়েছে। নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নীরব করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার রক্ষার জন্য শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম থেকে বঞ্চিত।

কুজনেটস কার্ভ মিথ ভেঙে

অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস তার বিখ্যাত ১৯৫৫ সালের তত্ত্বে যুক্তি দিয়েছিলেন যে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা, শিল্পায়ন এবং সামাজিক সুযোগগুলি প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্রাস পায়। অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে এই ধারণাটি দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত ছিল এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশ বিশ্বাস করত যে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু বৈষম্য ‘প্রাকৃতিক’।

তবে, বাংলাদেশের বাস্তবতা স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিক এবং শক্তিশালী – বার্ষিক ৬-৭ শতাংশ; তবুও, এই প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। ফলস্বরূপ, সামগ্রিক বৈষম্য হ্রাস পায়নি; বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলি দেখিয়েছে যে উন্নয়নের সাথে বৈষম্য অনিবার্য নয়। ১৯৯০-এর দশকে, ভিয়েতনাম বাজার সংস্কারের সমান্তরালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছিল। ফলস্বরূপ, গ্রামীণ শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকরা উন্নয়নের মূল অংশীদার হয়ে ওঠে এবং বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে, মালয়েশিয়া জাতিগত বৈষম্য কমাতে, শিক্ষা এবং মূলধনের মালিকানা থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং সামাজিক সুরক্ষা জাল জোরদার করার জন্য ‘নতুন অর্থনৈতিক নীতি’ গ্রহণ করে।

এই উদাহরণগুলি স্পষ্ট করে যে বৈষম্য ‘উন্নয়ের একটি অনিবার্য পর্যায়’ নয়, বরং নীতি-চালিত সিদ্ধান্তের ফলাফল।

বৈষম্য কমাতে কী করা উচিত?

বৈষম্য কমাতে কেবল অর্থনৈতিক সংস্কারই নয়, রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। প্রথমত, প্রগতিশীল কর সংস্কার অপরিহার্য। আয়কর, সম্পত্তি কর এবং উত্তরাধিকার করের পরিধি প্রসারিত করতে হবে; কর ফাঁকি রোধে ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে হবে। রাজস্ব নীতি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এটি ধনী শ্রেণীর নয়, জনগণের স্বার্থে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন হতে হবে। সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং ডিজিটাল পর্যবেক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ন্ত্রণ করা এখন অত্যন্ত জরুরি। গত দশকে, হঠাৎ দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতিমূলক পুঁজিবাদ বাংলাদেশে বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করেছে। সরকারি ক্রয়, ব্যাংক ঋণ এবং প্রকল্প বরাদ্দে স্বজনপ্রীতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করেছে। দুর্নীতিকে কেবল একটি নৈতিক সমস্যা হিসেবে নয় বরং বৈষম্যের কাঠামোগত ইঞ্জিন হিসেবে দেখা উচিত। দুর্নীতি দমন কমিশন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আর্থিক তত্ত্বাবধান প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

চতুর্থত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন, মিডিয়া এবং স্থানীয় সরকারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া ন্যায়বিচার-ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পঞ্চম, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। নীতি নির্ধারণে নাগরিক, যুব, নারী এবং শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে যাতে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি জনগণের কাছে ফিরে আসে।